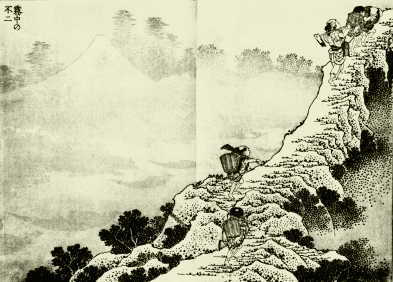

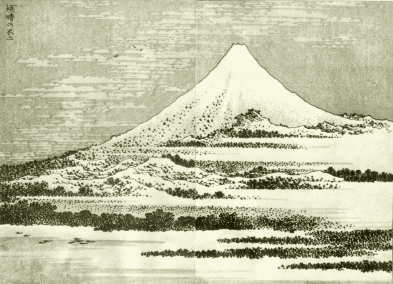

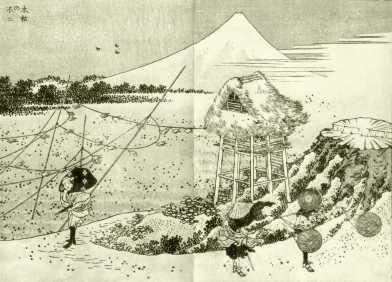

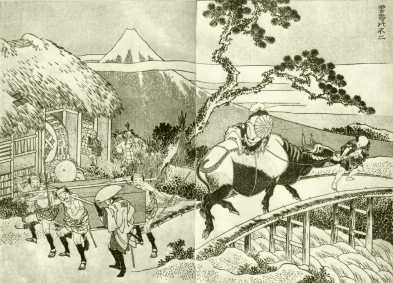

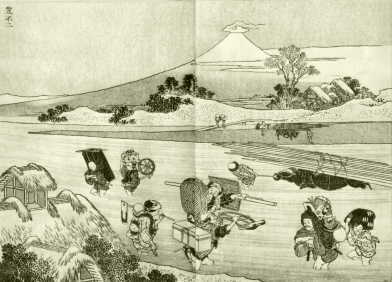

| 富嶽三十六景 甲州犬目峠 | 富嶽百景(初編) 霧中の不二 |

|

|

画境老人卍的世界

遠近法解体新書「富嶽百景」(1)

「為一」VS「卍」

今回アップしてる「富嶽百景」図版は、本来冊子見開き二分割の図柄を自分が勝手につなぎ合わせた分析用の合成版です。オリジナルは見開き左右に分割された二図版でそれぞれが枠取り状態になっています。本来想定された空間を把握するために二図版を合成した訳です。北斎の観点を合理的に示すために是非とも必要な処理であります。なおオリジナルがどのようなものであるかはこちらのサイトで確認できます(↓)。

参考サイト 富嶽百景初版図版掲載

http://www.hum.pref.yamaguchi.jp/ehon/hugaku1.htm

「富嶽三十六景」と「富嶽百景」の比較(その1)

絵本「富嶽百景」は全三冊に分かれており、各々の出版年は、初編1834年、二編1835年、三編不明、となっている。「百人一首うばがゑとき」の出版は1835年で「富嶽百景二編」と同年となっている。これらはどれも画境老人卍最初期の作品群である。「葛飾北斎富嶽百景」(復刻本・岩崎美術社)の解説で「富嶽百景」の本質を鈴木重三先生が明確に書かれている。以下それを引用させて頂きます。

「だが、画道精進に飽くことを知らぬこの巨人は、さらにその富嶽主題を発展させて、構想・表現に新規・工夫を凝らし、その結果成果を世に問うたのが絵本『富嶽百景』三冊であった。距離・方向・気象・時刻等の差異に応じて生起する富士山容の興味ある変化百態を示すのみならず、大胆なカメラ・アングルにも似た扱いの表現をも敢行して、その意表を突く発想と雄勁な筆力とは、近代絵画を凌駕する概がある。」(上記書籍179頁)

全くもってこれ以上語句を加える必要のない簡潔で完璧な言及であろう。引用箇所最後の一文の「近代絵画を凌駕」という視点こそ最終要点撃ち抜きであり、この「JABRO演舞場QQQ追跡vol.2」も遅ればせながらこのスタンスに連続追尾の次第である。今回のQQQのカラーとしては、先行作「富嶽三十六景」から「百人一首うばがゑとき」「富嶽百景」への過激な転換の対比検証という具体戦略で、「プレモダンアーチスト葛飾北斎」の位置を明らかに出来るというあたりなのである。画狂老人卍初期の北斎には「富嶽三十六景」で完結させた遠近法を中核とする空間表現上の方法論積極解体にこそ主眼があったことはほぼ明らかと言えよう。「百人一首うばがゑとき」の数点については既に内容を示した訳だが、「富嶽百景」においても相当数「富嶽三十六景」からのスライドバージョンが存在する訳である。これら全てに見られる共通の性質は「富嶽三十六景」で完成を迎えた遠近法的空間表現パターンへの過剰とも思える攻撃姿勢なのである。

まずは、「富嶽三十六景」スライドバージョンにあたる「富嶽百景」の図版のうち、比較的シフト状況が分りやすい作例群の比較検証から行おう。左が「富嶽三十六景」右が「富嶽百景」である。

前景と遠景

| 富嶽三十六景 甲州犬目峠 | 富嶽百景(初編) 霧中の不二 |

|

|

「富嶽三十六景」側では画面を横断する地形輪郭は遠景との連続感を失わない範囲で隆起させてある。前景と遠景富士の間の樹木と霞は奥行きの段階連鎖を的確にイメージさせる役割を担っている。これに対して「富嶽百景」側は前景地形輪郭を完全に対角まで持ち上げ、結果、前景と遠景は完璧に分断され遠近法的には統一感の薄い空間が形成されている。しかも遠景全体に霧をかけて平面感の強調を行うというダメ押しとも言える設定まで行っている。

●

●

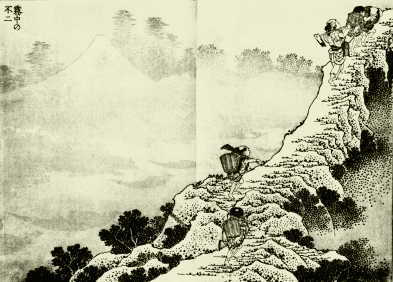

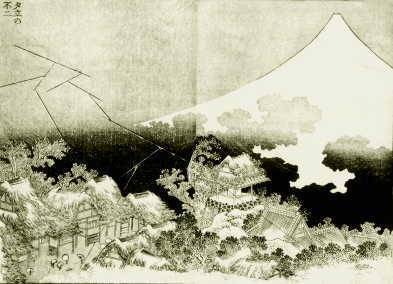

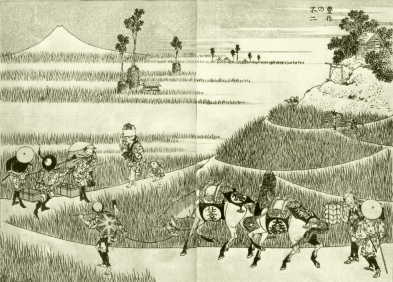

| 富嶽三十六景 東海道程ヶ谷 | 富嶽百景(初編) 柳塘の不二 |

|

|

画面横並びに樹木を配することで前景要素を画面上辺まで配し隙間から遠景が覗くという凝ったアイデアの作例である。「富嶽三十六景」側は、前景を形成する諸要素である「地形・樹木・人物」を平面状に配することで統一的な前景フレームの役割をこれに与え、富士との間に縮小連鎖的な中間地形を設定し中景から遠景までを拡張させるオーソドックスな遠近表現を成立させている。「富嶽百景」側は地形輪郭が画面中央まで極端にせり上がった設定となっている。この選択により広くなった前景地形には立体的な前後関係が与えられ、樹木と人物の接地位置が地形の立体形状に具体対応し空間感が強化されている。遠景の富士との間の中間連鎖地形は失われ、富士との距離感は著しく希薄な扱いとなっている。「富嶽三十六景」と「富嶽百景」の空間表現の扱いは全く逆の観点で成立していることが分る。

●

●

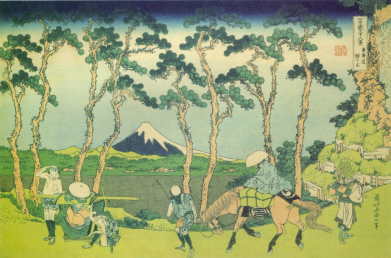

| 富嶽三十六景 深川万年橋下 | 富嶽百景(二編) 七橋一覧の不二 |

|

|

「富嶽三十六景」側は川と両岸の家屋によって一般的な一点透視の基盤空間を設定している。奥行線に対応しパースの付いた両岸の家屋と橋の構造とを前景を形成する強固な立体構築物としてストレートに打ち出している。視線はこの三次元的に具体性の高い前景から橋桁の間を抜けて遠景へと速やかに伸びていく。「富嶽百景」側は橋の接水位置を画面外にとることで、橋と背後地形との空間関連を希薄なものにしている。その結果空間拡張の主体は背後地形ということになる訳だが、「深川万年橋下」のような一点透視的な奥行線は完全に排除され、うねった地形を複雑に縮小連鎖させる方法で視線をこの流れに乗せつつ徐々に遠景の富士に導くように目論まれている。

●

●

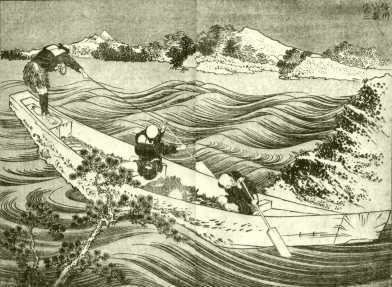

| 富嶽三十六景 東海道江尻田子の浦略図 | 富嶽百景(二編) 信州八ヶ嶽の不二 |

|

|

| 富嶽三十六景 甲州石班沢 | |

|

「富嶽百景」側の一図版において、「富嶽三十六景」側の二図版が合成された内容になっている。「東海道江尻田子の浦略図」と「富嶽百景」の波の表現に注目する必要がある。波のうねりを連鎖させて空間を形成する点が「富嶽百景」側に主題として受け継がれている。「富嶽三十六景」側は船の手前と向う側で波に対して極端なピッチの違いを与え空間感を強調しているのだが、「富嶽百景」側はこのタイプの遠近効果を最小限にとどめ、むしろ水面全体を統一された流動形態として抽象化する方向に着眼が推移している。船の後方の波に対しても強い形態性を強調したため水面は隆起したかのようにさえ見える。立体的に捉えられた船、水面、遠景は一見遠近法を基盤とするかに思わせながらも、<その一貫性を積極的に遵守しておらず>、それに反逆しながら個々の形態要素の力関係で画面を成立させているのである。「甲州石班沢」で用いられている前景と遠景に同一形態を示しその大きさの差で空間感を引き出す北斎独自の遠近法がそのまま「船体+人物」と「遠景の山」の関係で繰り返されている。

●

●

「富嶽三十六景」で遠近法依存度が弱い作例と「富嶽百景」側移行作例の関係

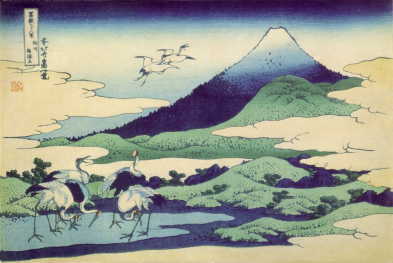

| 富嶽三十六景 凱風快晴 | 富嶽百景(初編) 快晴の不二 |

|

|

●

●

| 富嶽三十六景 山下白雨 | 富嶽百景(二編) 夕立の不二 |

|

|

●

●

| 富嶽三十六景 相州箱根湖水 | 富嶽百景(初編)尾州不二見原 | 富嶽百景(初編)山亦山 |

|

|

|

| 百人一首うばがゑとき 2持統天皇 | ||

|

●

●

| 富嶽三十六景 甲州三坂水面 | 富嶽百景(三編) 蛇追沼の不二 |

|

|

●

●

「富嶽三十六景」の主流遠近法に近い「富嶽百景」作例

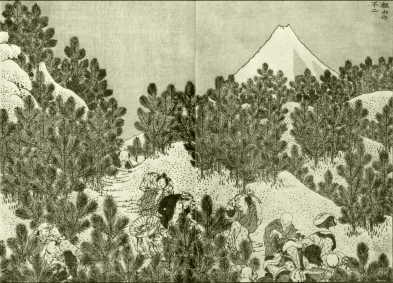

| 富嶽三十六景 駿州江尻 | 富嶽百景(初編) 木枯の不二 |

|

|

| 富嶽百景(初編) 豊作の不二 | |

|

●

●

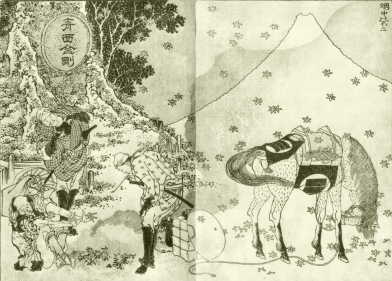

中間地形の排除

富嶽百景(初編) 其二

富嶽百景(初編) 松山の不二

富嶽百景(初編) 烟中の不二

富嶽百景(初編) 雲帯の不二

| 富嶽三十六景 武州玉川 | 富嶽百景(初編) 蘆中筏の不二 |

|

|

富嶽百景(初編) 笠不二

●

●

続く→遠近法解体新書「富嶽百景」(2) 画狂老人卍的世界 INDEX

間の検証をやる根気が無くなったのでとりあえずこっちに結論まとめました。↓

「画狂老人卍的世界 プレ-キュビズム絵画の確立」(結論的まとめ)